«Архитектура впечатлений»: отрывок из книги об экспозиционном дизайне от бюро Planet9

Бюро Planet 9 — пионер экспозиционного дизайна в России — в партнерстве с издательством Artguide Editions выпустило двухчастную книгу, посвященную тому, как «упаковка» влияет на проекты в области культуры. «Архитектура впечатлений» адресована всем, кто интересуется музеями, выставками и тем, как устроена эта индустрия. Делимся отрывком из эссе журналиста и архитектора Алексея Тарханова о советских музеях 1980-х.

Шаги музеефикации. «Новый музей» и славные восьмидесятые

«Мы встретились с “новым музеем”. Когда-нибудь его рождение будет окружено легендами. Гремел гром. Блистали молнии. Растворились двери музея Маяковского...» — звенела восторгом статья в журнале «Декоративное искусство СССP» в 1989 году.

Автор передергивал. Грома не было, да и какие молнии в известном всей стране квартале на Лубянке. Немногие любопытные, забредшие в тихий музей Маяковского в тогдашнем проезде Серова, с удивлением разглядывали выставку «Маяковский и лубок», сделанную художником Евгением Амаспюром (1944–2024) по сценарию Тараса Полякова (1954). Такой выставки они никогда не видели.

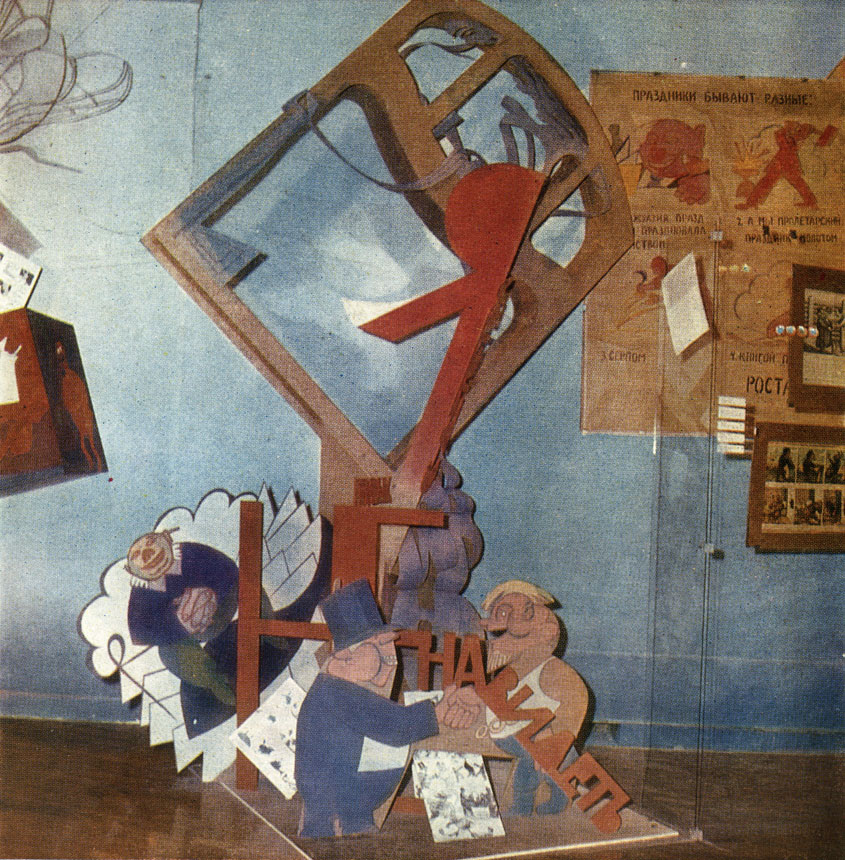

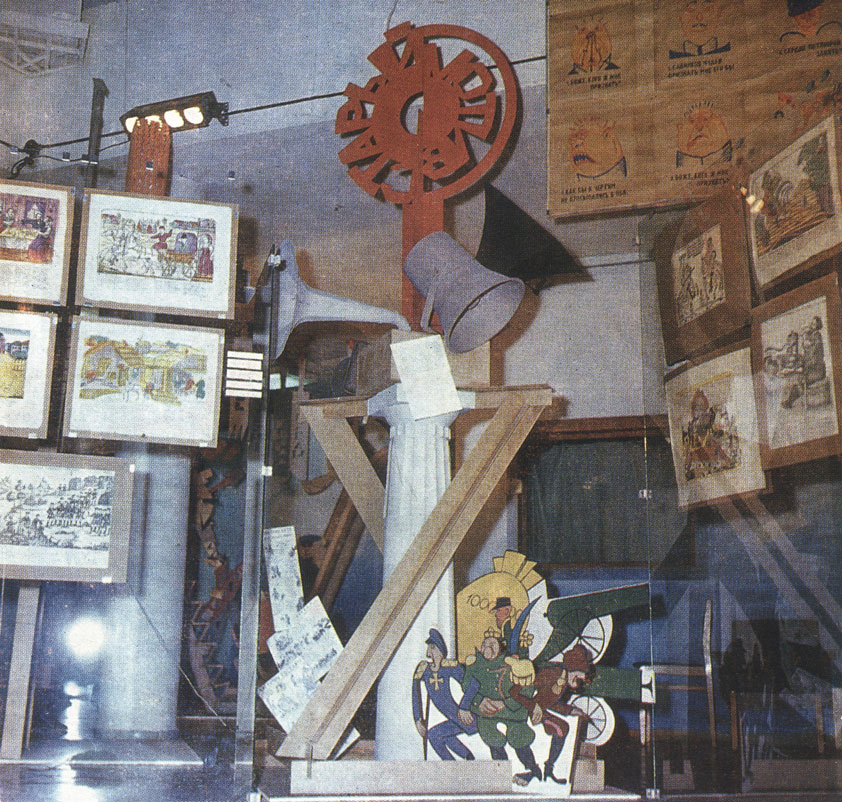

В нормальных музеях были мемориальные Предметы, лежали они в Витринах, сопровождали их Подписи, иногда увеличенные Фотографии. Вместо всего этого Евгений Амаспюр, живописец-гиперреалист, по образованию дизайнер, создал 15 «музейных установок», которые превращали в объемные композиции избранные строчки Маяковского. Плоские агитки «Окон РОСТА» он вывел в пространство, установки топорщились во все стороны картоном, красками, трафаретами, рисунками. Каждая разыгрывала цитату вроде «Я с детства жирных привык ненавидеть» с огромной красной буквой «Я», выбивающей окно в гадкую буржуйскую жизнь, или пролетарской хоругви из красной и черной фанеры с надписями «В этом самом году, / в этот день и час, / под землей, / на земле, / по небу / и выше — / такие появились / плакаты, / летучки, / афиши».

Так в этом самом 1982 году в литературном музее появились плакаты-летучки-афиши, ориентированные на совершенно нового, невиданного ранее посетителя — готового вместо чинной лекции общества «Знание» оказаться на буйной выставке современного искусства. В книге отзывов, которая заменяла тогда социальные сети, брани было больше, чем похвал. Музей не испугался, спасибо его недавно назначенной директрисе Светлане Стрижневой, и начал целую серию своих странных выставок. Вслед за Евгением Амаспюром в число художников вошли Евгений Богданов (1946–2021) и Станислав Черменский (1950–201З). Появились «Маяковский и производственное искусство», «Маяковский газетчик» и «10 дней из жизни В. В. Маяковского», «Маяковский и Хлебников». Перед высоким начальством все это оправдывалось авангардизмом заглавного музейного героя. Забавно было видеть, как через полвека с лишним после своей смерти Владимир Владимирович Маяковский продолжал протаскивать в искусство новомодные течения.

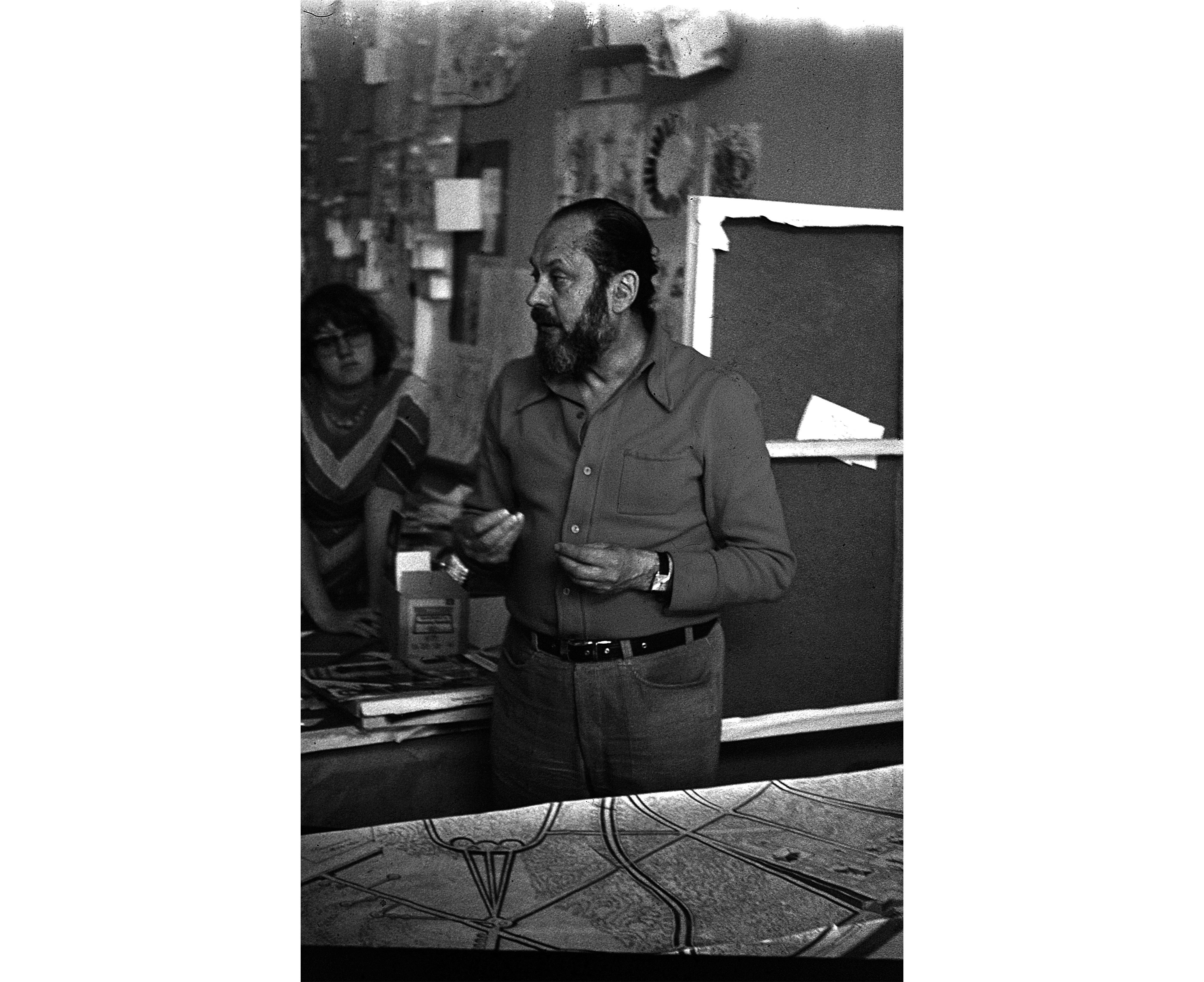

Но буйству в гостях у Маяковского предшествовали другие выставки и музеи, многие из которых, правда, оставались лишь проектными предложениями. Музейными проектами отличалась Центральная учебно-экспериментальная студия Союза художников СССР — ее называли Сенежской по мастерским дома творчества «Сенеж», где и начались семинары. Студией руководил архитектор Евгений Розенблюм (1919–2000), знаменитейший персонаж художественной жизни, вдохновитель и создатель множества авторских групп, коллективов, компаний, редакций, карьер, репутаций — все не перечислишь. Он одним из первых начал проектировать исторические и литературные музеи, исходя не столько из научных концепций, сколько из изобретенного художником и почти навязанного музею пространственного образа. Розенблюм по праву считал художника не «оформителем», а главным автором музея, хотя старался не говорить об этом своим заказчикам.

Когда я однажды спросил его, с чем можно сравнить эту работу, он привел пример книжной графики: «Представьте себе убогую книгу на макулатурной желтой бумаге с блеклой обложкой и рядом какое-нибудь подарочное издание с рисунками Диодорова и шрифтами Ганнушкина. А ведь написано там будет одно и то же».

Подарочные издания разных историй Розенблюм делал и сам, и вместе с коллегами по студии, один из которых, Марк Коник (1938–2012), стал столь же авторитетным и самостоятельным автором, как и его патрон. Дизайнер и живописец, Коник защищал ценность проекта вне зависимости от возможностей его осуществления. Придуманное им «станковое проектирование» поддерживало самоуважение художников и архитекторов. Они с Розенблюмом часто фыркали друг на друга, но были на самом деле двумя живейшими примерами одной прекрасной идеи — музея, созданного не партинструктором и не архивариусом, а художником.

Тюменское отделение Союза дизайнеров России

Когда в 1981 году в Литературном музее на Петровке показали результаты последнего чисто музейного семинара Сенежской студии, наибольшие споры вызвал музей Константина Батюшкова для Вологды. Вологодские художники делали его под руководством Розенблюма при консультации архитектора Андрея Бокова. Музей рассказывал о жизни поэта в городе, куда он вернулся измученный душевной болезнью и прожил 22 года в двух мирах, реальном и воображаемом. Проект обыгрывал эту двойственность: в привычном на первый взгляд литературном музее трещина или проем в стене открывали зрителю второй мир прекрасных видений, галлюцинаций и кошмаров. Благодаря планировке от зрителя скрывалась часть коридора или комнаты, образуя пространство за стеной, где абсурдистски зеркально преображался классический интерьер.

Партийные кураторы были в ярости: «Это музей больного, музей шизофреника». «У нас на семинаре, — ответствовал им Розенблюм, — выступал известный психиатр, который говорил, что есть люди, черпающие информацию только из внутреннего мира, забывая мир внешний. Таких людей называют шизофрениками. Но есть люди, которые всю информацию черпают только из внешней жизни. Таких людей, товарищи, он называл идиотами. Это — медицинский термин».

Претензии к художественному прочтению экспозиции постепенно исчезали: у «нового музея» оказалась масса достоинств. Хранители поняли, что перед ними другой тип работы с музейным предметом, где реальные вещи составляют сюжетный пунктир, а художники заполняют паузы от одного пункта до другого своими «установками», пусть иногда установки бывают активнее экспоната.

Появились монументальные музейные росписи, музейная скульптура, музейная живопись, но самое интересное — искусственные вещи. Художники пользовались не музейными экспонатами, а их скульптурами, выбирая возможно более «нематериальный» материал: белый гипс, бумагу, картон. Речь шла не о муляже, задача которого затеряться среди реальных предметов. «Скульптура вещи»

была не вещью вообще, лишенной индивидуальных черт, а материализованным мысленным образом предмета, который никогда не будет употреблен в своем практическом назначении. Это «профессиональный экспонат», такого не найти в фондах, художник выдумал его сам, наделив индивидуальностью, доходящей до гротеска.

Так поступил в 1984 году Леонтий Озерников (1949–2020), оформляя музей «Часы и время» во Владимире. Для случайных экспонатов, собранных по запасникам провинциальных музеев, он выстроил скульптуры-стенды, на которых, откровенно говоря, можно было бы выставить и скульптуры часов. Театральный стиль Озерникова, превративший витрины в сценические установки, напоминавшие скульптуры сюрреалистов, показался в то время удивительным и новым. Когда в 2020-х здание Михаило-Архангельской церкви вернули РПЦ, а экспонаты разошлись по музеям, входившим в единый Владимиро-Суздальский музей-заповедник, некоторые из скульптур Озерникова, чудом не оказавшиеся на свалке, сами стали экспонатами.

Работа художника могла скрыть не только прорехи в коллекции, но и бедность экспозиционной техники. Вариантом нынешней виртуальной реальности были в лучшем случае слайд-фильмы и ролики кинохроники. Попытки использовать звук и свет, перейти к «музейному сеансу», как в кино, были редчайшими исключениями и требовали участия самых продвинутых оборонных предприятий. Под нажимом городских властей те иногда делились с музеями своими «машинами Судного дня». Но и оборонка, как мы понимаем сейчас, была не всесильна.

Ну и наконец, «новый музей» обнаружил свои неоценимые возможности идеологической интерпретации истории. Советские музеи были полны передергиваний и умолчаний, наряду со спецхранами библиотек существовали спецхраны музеев, где находились вещи, о самом существовании которых никому, кроме доверенных хранителей, не следовало знать. История с «золотом Шлимана» в ГМИИ и другим «трофейным искусством», увезенным из музеев и частных собраний Германии и ее союзников, ненадолго всплывшая на поверхность в 2000-х, лишь один тому пример. Следовательно, поняли кураторы, если правильно ориентировать художников, они смогут подробно и наглядно рассказать о том, чего никто не видел, и даже о том, чего вообще не было. Скрыть то, что есть, и показать то, чего нет.

Такова была индустрия музеев В. И. Ленина, которые открывались во всех столицах советских республик. В 1980–1987 годах Константин Худяков и Владимир Надежин спроектировали экспозицию такого музея в городе Фрунзе, нынешнем Бишкеке, столице Кыргызстана. Главная проблема работы заключалась в том, что товарищ Ленин в Бишкеке никогда не был. Но при обсуждении проекта об этом как-то

совершенно забывали. Обсуждали художественные средства, музейную технику, правильный показ музейных копий, мастерская которых находилась при центральном Музее Ленина, где на всю страну изготавливались неотличимо точные пальто вождя со следом от предательской пули Фанни Каплан.

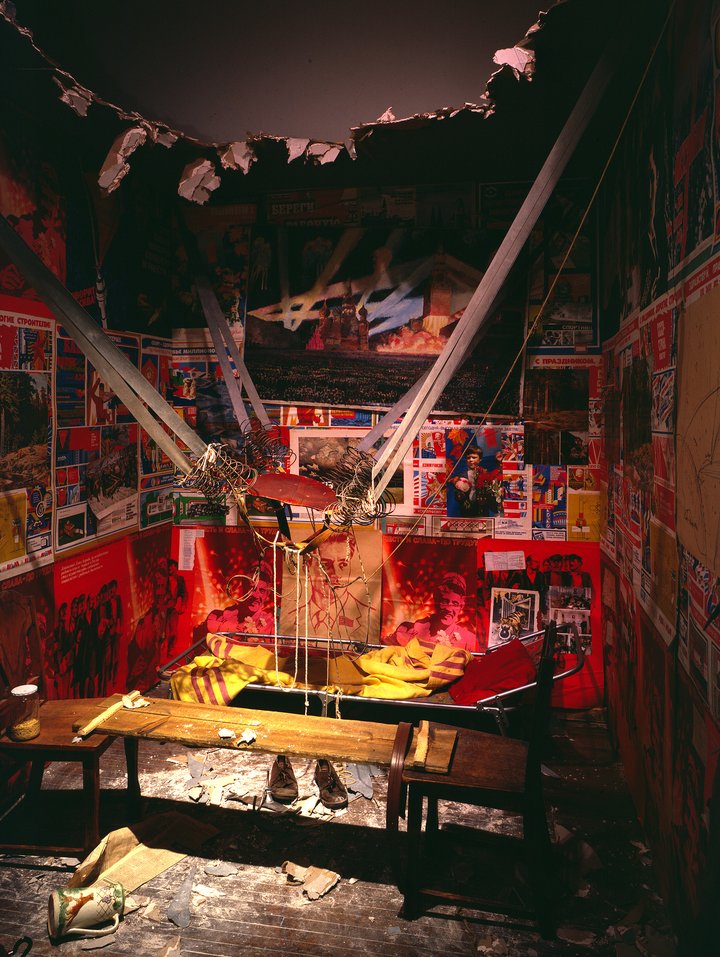

Такие «новые музеи» в исполнении советских оформительских комбинатов напоминали тотальные инсталляции в духе Ильи Кабакова. Его «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» вместо Центра Помпиду вполне мог бы украсить музей Циолковского. Ну а «Туалет» на выставке современного искусства Documenta IX в германском Касселе в 1992 году, где автор перенес бережно сохраненные детали

образцового советского быта в пространство общественного нужника, был заодно и неосознанной пародией на советскую мемориальную музейную экспозицию.

Как бы то ни было, в 1980-х тотальный «новый музей» размыл строгие рамки «разрешенного искусства». Для любого художника музей — тот самый рай, в котором, возможно, появится однажды его работа. Оформители проникли в музей буквально через служебный вход. Более того, тотчас же стали наводить свои порядки.

«Новый музей», таким, каким я его застал, завершился созданием постоянной экспозиции Музея Маяковского 1989 года, которую спроектировали все тот же художник Амаспюр и концептор Поляков вместе с архитектором Андреем Боковым. Они закрутили жизнь поэта в пространственную метафору на четыре этажа тотальных установок. Григорий Ревзин, увидевший этот музей на его закате, сказал: «В Москве есть хорошие музеи, а есть один гениальный. Маяковского. Это единственный в мире музей про то, как поэзия трансформирует физическое пространство».

На самом деле это был столько же музей поэта, сколько музей «нового музея», его мемориал. Буйство живых картонно-реечных временных выставок завершилось железно-каменным дизайном постоянной экспозиции. Гром отгремел, затем двери закрылись

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7