Путеводитель по выставке «Настройки-2» в «ГЭС-2»

До 30 сентября в «ГЭС-2» показывают «Настройки-2» — продолжение проекта «Настройки». Теперь к аудиальному искусству, по-новому живущему в пространстве бывшей электростанции, присоединяется визуальное из коллекции фонда V–A–C. Вторая часть еще масштабнее рассказывает о взаимоотношениях звука и художественных произведений. Вместе с командой Дома культуры погружаемся в экспозицию — подробно и основательно.

«НАСТРОЙКИ-2»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В проекте «Настройки-2» появились три новые саунд-инсталляции и выставка произведений из коллекции фонда V-A-С. Проект разделен на четыре главы. Первая рассказывает о живописной и постживописной абстракции, от произведений европейского и русского авангарда до работ современных авторов. Во второй — хрестоматийно представлены основные вехи развития скульптуры за последние сто с небольшим лет. Третья, завершая этот исторический экскурс, составлена из работ, в той или иной степени пересматривающих программное измерение визуального искусства — собственно, его видимость. В четвертой — всего две работы, иллюстрирующие важнейшую социокультурную функцию музыки — быть фундаментальным основанием коллективного опыта.

ГЛАВА 1

Беспредметность как новая образность

Андрей Василенко,

куратор фонда V–A–C, один

из кураторов проекта «Настройки-2»

Абстрактная живопись — это торжество чистых форм, комбинаций геометрических фигур и цветовых пятен. По сути, это похоже на визуализацию принципов построения музыкальных произведений, открытых и подробно описанных в XX веке.

По словам куратора Андрея Василенко, эта часть экспозиции — очерк по истории искусства с начала прошлого века и до наших дней: «Мы начинаем повествование с того самого момента, когда художники отказываются от необходимости изображения реального мира. Теперь наступает эпоха смелых формальных экспериментов, нового языка и расширения арсенала выразительных средств».

Фото: Глеб Леонов

Отправной точкой служат полотна Василия Кандинского, Александры Экстер и Давида Бурлюка. Кандинский — один из видных теоретиков беспредметного искусства — сравнивает законы построения живописной композиции с музыкальной грамотой, где вместо нот есть геометрические фигуры и цветовые пятна. Его позднее полотно «Резкий и мягкий» — эталонный пример такого гармоничного сочетания чистых форм. Экстер оперирует цветом в работе «Построение плоскостей по движению цвета», создавая эмоциональный образ, который, словно калейдоскоп, завораживает зрителя.

Андрей Василенко отмечает: «Начиная, так сказать, с классиков беспредметной живописи, мы показываем, как подобный визуальный язык остается актуальным для современных художников. Действительно, в середине XX века эксперименты продолжаются и приобретают новые смыслы».

Александра Экстер, «Построение плоскостей по движению света», 1918, холст, масло, темпера

Виктор Вазарели, «8-4», 1975, холст, масло

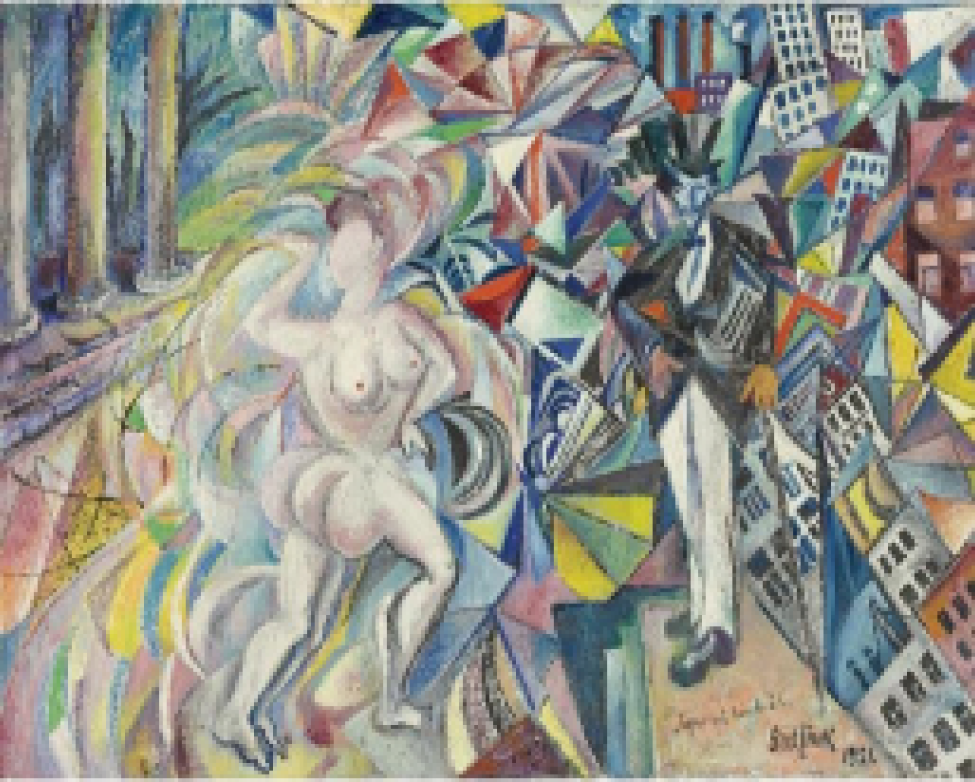

Давид Бурлюк, «Япония и Америка», 1921, брезент, масло

Виктор Вазарели, опираясь на законы оптики, создавал полотна-иллюзии, которые дают зрителю ощущение трехмерности. Отталкиваясь от его опыта, британка Бриджет Райли идет дальше — в «Растяжении» она добивается иллюзии совершенно нового типа, в которой картины оживают и меняются, как только зритель начинает всматриваться в них. То есть, по сути, она делает аудиторию своим соавтором — подобно музыкантам, которые ждут от публики максимальной включенности в процесс. И, надо отметить, получают.

Использование растровой и пиксельной графики становится частым приемом в искусстве, которое критически осмысляет проблемы реальности и ее восприятия в мире, где правят медиа, и ставит под сомнение роль коммуникационных технологий — например, мессенджеров — как проводников общественных изменений. В этом направлении работал немецкий постмодернист Зигмар Польке. Для «Кому еще не досталось, кто хочет еще» он берет увеличенный газетный снимок: реалистичный образ исчезает, превращаясь в абстракцию.

Герхард Рихтер, «Абстракция 721-3», 1990, холст, масло

Основой работ живописца Герхарда Рихтера тоже является фотография. Его «Абстракция 721-3», вопреки традициям беспредметного искусства, отрицает идею художественного полотна как сакрального пространства. Он накладывает краски слой за слоем, имитируя хаос и выводя на первый план фотографический образ. Пользуясь техникой масляного письма, Рихтер подчеркивает — сегодняшний мир невозможно передать классическими приемами, пусть даже пропущенными сквозь призму авангарда.

«На рубеже веков абстракция переходит в свой следующий период — постживописный. Художники буквально отказываются от самостоятельности и делегируют часть производства машине. Так, Вейд Гайтон прогоняет загрунтованные холсты через широкоформатные промышленные принтеры, добиваясь тем самым уникальности изображения. А Розмари Трокель, делая оммаж Бриджет Райли, создает произведения с помощью вязальных машин, использующихся в производстве трикотажного полотна „Без названия“ 1988 года», — добавляет Василенко.

Продолжавшиеся на протяжении всего XX века эксперименты с чистой формой и технологиями, по сути, освободили искусство от необходимости подражать реальности или воздействовать на нее, научили искать созвучия в музыкальных экспериментах и заново определили роль художника: из творца и производителя — в исследователя.

ГЛАВА 2

Эксперименты в трехмерном пространстве

Во второй главе «Настроек-2» собраны работы важнейших мастеров ХХ века — периода, когда территорией радикальных экспериментов становится скульптура.

«У нас получился музей модернизма в миниатюре, где в хронологической последовательности собраны главные авторы эпохи. Мы показываем, как они экспериментировали с формой, постепенно уходя от нее. Если классическую скульптуру интересовало прежде всего идеализированное человеческое тело, то теперь настало время экспериментов с пространствами, непривычными материалами, неожиданными контекстами», — комментирует Андрей Василенко.

Фото: Глеб Леонов

Эволюция от фигуративности к абстракции прослеживается на примере хрестоматийных работ Альберто Джакометти, Генри Мура, Константина Бранкузи, Виллема де Кунинга и Луиз Буржуа.

Так, «Стоящая женщина» Джакометти, у которого тела всегда вытянуты в струнку и как будто предельно измождены, — не просто эксперимент с образностью, но и эмоциональное высказывание. Слегка наклоненная фигура напоминает о том, что человек при всей своей хрупкости и беззащитности оказался способен противостоять мировым войнам, техногенным и моральным катастрофам, эпидемиям и прочим испытаниям.

Альберто Джакометти, «Стоящая женщина»,1957, бронза

«Первый крик» Бранкузи — это бронзовый яйцевидный объект с единственным углублением, обозначающим плачущий открытый рот. «Здесь видна деконструкция человеческого тела — как концептуальная, так и трансисторическая. Дело в том, что на Бранкузи, как и на многих других модернистов, повлияло искусство стран Африки и Океании, колонизированных европейскими державами», — добавляет Василенко.

Эксперименты могут быть не только абстрактными, но и сюжетными. «Например, „Костер“ Павла Альтхамера рассказывает полноценную историю. Перед нами — четыре фигуры из эпоксидной смолы, которые расположились вокруг невидимого костра. Кто эти люди? Мы не знаем. Кто-то увидит в них древних духов, а кто-то — нищих, которые греются на свалке после тяжелого дня. А вдруг здесь одни бездушные останки, свидетели планетарной катастрофы?»

Переходной формой между скульптурой и живописью оказывается работа Джузеппе Пеноне «Шипы акации — ладонь». Как отмечает Василенко, «скульптор размышляет о взаимосвязи и взаимовлиянии человека и природы. Если присмотреться, окажется, что это отпечаток ладони с ее линиями судьбы, жизни и сердца, выложенный шипами акаций по шелковому полотну. Эта вещь предлагает задуматься об амбивалентной природе тактильности: прикосновение может быть и приятным, и опасным, а порой болезненным».

«Шипы акации — ладонь» — фрагмент большой серии «Анатомии», которую сам автор описывает как «игру с тремя элементами: животным, растительным и минеральным». Здесь прослеживается одна из ключевых для Пеноне тем — утверждение гармонии между человеком и мирозданием.

ГЛАВА 3

На грани видимого

Третья глава «Настроек-2» тесно связана с пространственным контекстом. Территория Дома культуры «ГЭС-2» становится в данном случае не просто опорной точкой экспозиции, но ее полноправным действующим лицом.

Фото: Дмитрий Чебаненко

Когда пространство перестает быть нейтральным фоном для произведений, выставочный проект стирает границы, заданные экспозиционным рядом. Внимание зрителя оказывается направлено не только на объекты, но и на пустоты, образовавшиеся между ними. Складывается впечатление, что произведения буквально растворяются в воздухе.

И здесь зрителю особенно важно быть вовлеченным в экспозицию, по сути, ему предлагается стать его соавтором. Ему нужно самостоятельно решить, является ли зримая часть произведения истинной или же это лишь видимость.

«Как бы парадоксально это ни звучало, обычно художник старается исключить визуальное измерение. Очищая произведение от наслоений, он дает новый опыт соприкосновения с ним», — рассказывает Андрей Василенко.

Одной из центральных работ экспозиции становится фотограмма «Смещение/Подъем» Лиз Дешен. Перед нами — зеркальная плоскость, которая превращает человека или предмет в бледную тень самого себя. Стирая индивидуальные черты и незначительно искажая изображение, она позволяет взглянуть на себя под новым ракурсом.

Гипсовые рельефы Флориана Пумхёсля также фиксируют амбивалентность восприятия. Эта серия создавалась как часть реконструкции Зала конструктивного искусства на Международной художественной выставке в Дрездене, спроектированного Элем Лисицким в 1926 году. Спустя почти сто лет интерьер был воссоздан по единственной сохранившейся фотографии. Пумхёсль предложил свой ответ на вопрос, чем такой зал может быть заполнен сегодня. Созданные им рельефы поначалу сбивают с толку обманчивой простотой, если не сказать — примитивностью исполнения. Однако каждая линия произведения обусловлена историческим контекстом: четыре гипсовых композиции и одна нарочно пропущенная (нумерация рельефов — от I до V) служат точками пересечения концептуального и исторического, абстрактного и фигуративного.

Сара Чарльзворт продолжает развивать тему зримого и мнимого. Ее серия фоторабот «0+1» лишь на первый взгляд выглядит черно-белой. На деле же это полноцветные фотографии, сделанные на белом фоне и залитые ярким светом таким образом, что грань между фигурой и ее окружением едва ощутима. Объектом художницы здесь становится сама возможность выйти за пределы видимого.

Похожим образом работает Алигьеро Боэтти — яркий участник движения арте повера в итальянском искусстве. Его «Ежегодная лампа» представляет собой лакированный черный ящик со стеклянной крышкой, обшитый металлом изнутри. В центре минималистичного объекта закреплены огромная лампочка и часовой механизм, который раз в год выбирает случайный момент и сигнализирует о нем светом, загорающимся ровно на одиннадцать секунд. Шанс застать произведение в действии ничтожен, однако даже такое невидимое событие дает толчок к размышлениям о роли случая в жизни.

Еще одна работа, апеллирующая к зрительскому воображению, — «Капилляры» Даниэля Кнорра. Она состоит из шести акриловых трубок, наполненных ядами — от тропической бругмансии до более знакомых в средних широтах белладонны, мышьяка и болиголова пятнистого. Яды тоже обладают двойственной природой. Еще в Древней Греции существовал термин «фармакон», который мог означать как лекарство или снадобье, так и отраву. Для современной ситуации лучше подойдет более злободневная в последние годы аналогия — антитела, которые могут как сообщать о наличии болезни, так и предотвращать ее. Также и яды на протяжении всей человеческой истории служили и средством исцеления, и способом избавиться от противника. Кнорр видит в них одновременно инструмент биополитического контроля над телом и способ от него уклониться.

Перед нами, как отмечает Андрей Василенко, «история о форме и содержании, которая наводит на мысли о двусмысленности всего, что только есть в этом мире».

ГЛАВА 4

Практики коллективного жеста

Заключительная глава играет особую роль в «Настройках-2»: здесь представлено всего две работы, но каждая из них демонстрирует сам принцип сопряжения — сонастраивания — звука и изображения. Это ключевой сюжет проекта. Он подчеркивает роль музыки как принципиального условия для переживания опыта коллективности и ритуальности.

Живописное произведение Энрико Давида «Весна священная» отсылает к обряду плодородия, который предшествовал началу посева и существовал в различных вариациях практически во всех древних земледельческих культурах. Наиболее известное его воплощение в искусстве — революционный для своего времени балет «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского в постановке Вацлава Нижинского. Его премьера состоялась во время Дягилевских сезонов в Париже.

«В основе хореографии Нижинского лежит повторение экстатических жестов, — говорит Андрей Василенко. — Вместе они представляют собой единый организм, посредством которого танец передает дух языческого ритуала».

Работа Давида воспроизводит то же ощущение. Схематичные женские фигуры, напоминающие архаический орнамент, организованы в стройный ряд, который создает иллюзию монотонного движения. Его можно рассматривать как метафору непрерывного потока жизни — образ крайне актуальный в сегодняшнем контексте.

Исполненной гармонии работе Давида противостоит фильм «Ода» московского видеохудожника Виктора Алимпиева. Здесь тоже группа людей будто бы совершает какой-то ритуал, но смысл его неясен. Хореография коллективного тела определяется хаотичным экранным повествованием. Прерывистое изображение имитирует эффект испорченной видеопленки. Музыку оттеняет несуразная, странная пластика. Порой участники этого абсурдного перформанса невпопад выкрикивают какие-то фразы, что лишь усиливает эффект сумятицы. Вкрапления человеческой речи делают акустическую ткань произведения еще более пестрой. Перед нами механическая сумма пластических жестов, цветовых и звуковых эффектов. При этом драматургия работы Алимпиева зависит не столько от сценария, сколько от реакции героев на аудиоряд и действия партнеров.

Конец

Конец

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7